Géodiversité et biodiversité : l’art culinaire en Périgord noir

Par Jean – Jacques Jarrige

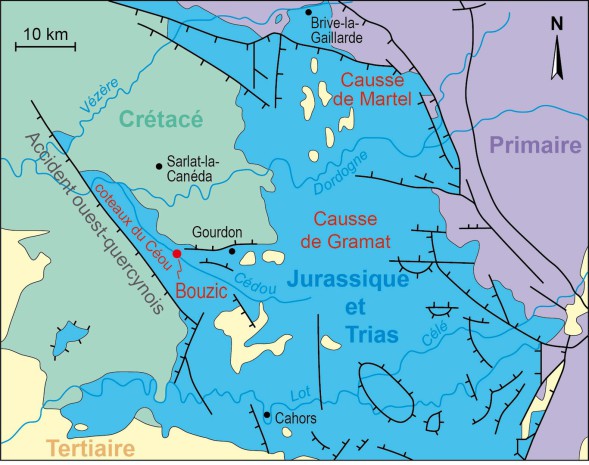

Aux confins de la Dordogne et du Lot, la partie méridionale du Périgord Noir offre un exemple remarquable d’interaction entre géodiversité et biodiversité à l’échelle cartographique (feuille de la carte géologique, Gourdon, 1/50 000). Ces variations ont un impact évident sur les patrimoines matériel et immatériel de la région.

Cadre géologique

Dans le périmètre considéré affleurent (Astruc, 1990) :

- des unités du Jurassique supérieur formées d’alternances de calcaires et marno-calcaires du Kimméridgien supérieur surmontées par des calcaires micritiques à dolomitiques du Tithonien (bleu sur la figure 1),

- une série transgressive du Crétacé supérieur (vert sur figure 1), qui repose en discordance sur les précédentes, constituée de bas en haut par les marno-calcaires du Cénomanien, les calcaires crayeux du Turonien inférieur à moyen et la puissante série des calcaires gréseux bioclastiques d’âge turonien supérieur à campanien. Ces unités sont surmontées par des altérites tertiaires, formées aux dépens des roches crétacées et constituées par des sédiments riches en silice, meubles ou consolidés, localement indurés, connus anciennement sous le nom de « sidérolithique ».

La pile sédimentaire est affectée par le vaste anticlinal de Campagnac-lès-Quercy, aligné sur un faisceau de failles NW-SE connu sous le nom d’Accident Ouest-Quercynois, déjà actif à la fin de l’orogenèse varisque (Dauch et Viallard, 1987), bordé par des terrains siliceux crétacés et tertiaires en position synclinale (fig. 1).

Géodiversité et biodiversité

Les contrastes lithologiques du substratum rocheux ont un impact sur la biodiversité, les usages des hommes et les économies rurales directement ou à travers les produits d’altération des roches qui ont influencé les caractères physiques et chimiques des sols :

- sur le Causse, les plateaux calcaires karstiques, secs, caractérisés par la présence de nombreux gouffres (igues) et dolines (cloups), sont couverts par des bois clairsemés composés en majorité de chênes pubescents et de chênes verts, et les pentes, par des pelouses sèches de plantes herbacées vivaces parsemées de genévriers et autres arbustes calcicoles (Martegoute, 2002) (fig. 2). Sur ces sols pierreux, les hommes ont développé la culture de la vigne jusqu’au XIXe siècle, période à laquelle le canton de Domme commercialisait plus de 20 000 barriques de vin par an (de Lamothe, 1883). Ces vins de qualité, exportés par bateaux sur la Dordogne à partir des ports de Domme et de Castelnaud-la-Chapelle, assuraient un revenu substantiel aux producteurs locaux. Des murailles, limitant chemins et parcelles dans lesquelles étaient bâtis « à pierre sèche » des abris et des cabanes à l’aide de moellons et de lauzes jurassiques, structuraient alors les pentes des coteaux. Dans les années 1870, le phylloxera met fin à cette prospérité et progressivement les paysages se sont refermés malgré les tentatives d’implantation de plants américains.

- sur les collines siliceuses du Crétacé et du Tertiaire se développent des châtaigniers, des chênes et des pins sous forme de forêts, de futaies ou taillis (Martegoute, 2013) (fig. 3). Dans cet environnement, le châtaignier a été longtemps un arbre apprécié pour la diversité de ses contributions à la vie des populations rurales : aliment pour l’homme et pour les animaux, carassons (terme désignant un piquet de vigne dans le Sud-Ouest), feuillards (branches flexibles utilisée comme cerceaux de tonneaux) et merrains (bois débité en planches utilisées dans la tonnellerie), bois pour les charpentes, branches pour le chauffage, feuilles pour les litières, fabrication de charbon de bois et de tanins. Comme la vigne, la culture du châtaignier a décliné à la fin du XIXe siècle, à cause de la concurrence des céréales plus rentables, la baisse d’activité des tonneliers suite au phylloxera et l’apparition de la maladie de l’encre (maladie qui a affecté les plantations de châtaigniers en France dans la deuxième moitié du XIXe siècle).

Géologie et patrimoines

La variation de l’environnement géologique influence fortement les riches patrimoines matériel et immatériel de la région.

De la forteresse médiévale imposante à la modeste borie, le patrimoine architectural périgourdin montre une esthétique et une cohérence remarquables induites par les matériaux localement

disponibles, les usages et les savoir-faire des communautés rurales. Les façades des anciennes bâtisses sont un bon indicateur de l’environnement géologique (fig. 4). Sur le causse, les murs sont édifiés avec des moellons jurassiques et certains toits ont conservé des témoignages des couvertures en lauzes. Les calcaires gréseux crétacés, souvent utilisés en appareillage de portes et de fenêtres compte tenu de leur facilité de sciage, donnent aux façades des couleurs dorées. Dans les zones où les altérites tertiaires contiennent des accumulations significatives de concrétions ferrugineuses, ces éléments très résistants ont été incorporés dans les murs leur donnant des couleurs rouges à noires.

L’art culinaire périgourdin qui s’exprime aussi bien dans les plats simples des fermes que dans les menus élaborés des restaurants fait partie du patrimoine immatériel périgourdin : tourin, pâtés truffés, foies gras, tourtières, confits… Dans ce domaine, le gastronome local suit des règles ancestrales dans sa quête de produits naturels tels le cèpe ou la truffe, sans savoir que le plus souvent sa démarche est guidée par les types de sol et donc la géologie du sous-sol :

- à l’automne, chacun sait qu’il faut migrer vers le synclinal de Sarlat ou à l’ouest de la Faille Ouest-Quercynoise pour récolter cèpes et girolles dans les sous-bois de châtaigniers caractérisés par des sols acides recouverts par une litière permanente et une strate herbacée éparse (fig. 5).

- de décembre à février, la traque de la truffe noire (Tuber melanosporum) bat son plein sur les calcaires compacts et fracturés du causse jurassique au niveau des « brûlés » des truffières caractérisées par des sols aérés et drainants (fig.6). Le cochon, difficile à contrôler car gourmand, a été remplacé par le chien plus docile ou par la mouche qui requiert, elle, de grandes qualités d’observation et de patience. La truffe blanche (Tuber aestivum) est l’objet d’une récolte moins prisée au début de l’été.

Les contrastes lithologiques et la disposition structurale font du sud du Périgord noir et de la Bouriane voisine un secteur où les changements de paysage sont rapides et tranchés. Ces variations ont influencé la biodiversité, les usages agricoles et les patrimoines matériel et immatériel locaux. Qui a conscience que la géologie est présente jusque dans nos assiettes ?

Artcicle publié dans le numéro 255 de la revue Géochronique – 2020

Références :

Astruc J.-G. (1990) – Carte et notice explicative de la feuille de Gourdon à 1/50 000. Editions du BRGM, BP 6009, Orléns Cedex 2 - France

Dauch C. et Viallard P. (1987) – Stade initial d’un duplex dans une aire à faible taux de raccourcissement : interprétation du pli chevauchant de la Grésigne (SW de la France). C.R. AC. Sc. Paris, 304, II, 12

De Lamothe L. (1883) – Voyages agricoles en Périgord et dans les pays voisins. Annales de la Société d’Agriculture de la Dordogne, XLIV.

Martegoute J.-C. (2002) – Plantes des Causses et des truffières. Fédération départementale des trufficulteurs du Périgord, 219 p.

Martegoute J.-C. (2013) – L’arbre et la forêt en Périgord. P.L.B Editeur, 236 p.

Téléchargez le dossier :

Document Adobe Acrobat [742.3 KB]